新闻动态

欧盟食品法:求同存异中的迎难而上

发布时间:2017/03/29

这一两周,中国人民大学食品安全治理协同创新中心邀请了荷兰瓦赫宁根大学Bernd vander Meulen教授开讲《欧盟食品法》,内容涉及欧盟基础认知,欧盟食品法和国际食品法及比较研究。

第一课: 欧盟法简介(欧盟法体系及欧盟机构)

第二课: 欧盟食品法历史、体系及原则

第三课: 成员国欧盟食品法国内执行

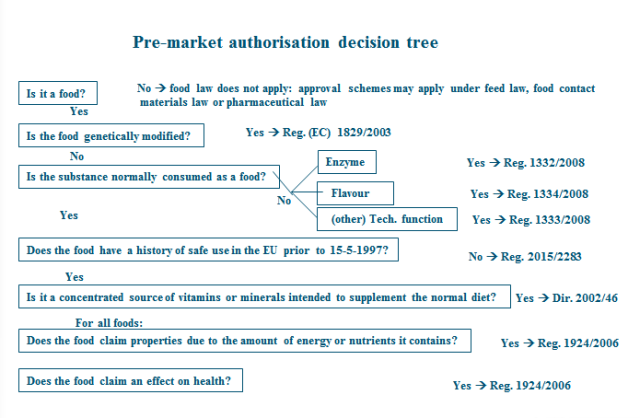

第四课: 新资源食品规制

第五课: 食品企业法律义务

第六课: 消费者信息

第七课: 国际食品法及私人标准

第八课: 中欧比较研究

作为一个研习欧盟食品法多年的学者,此次也是难能可贵的温故而知新的机会。结合旧识和新知,从比较的视角总结了以下五个食品法发展的共识点,以便为后续的研究和实务提供智力支持。

食品监管:一个利益也不能少

当食品监管涉及诸多利益时,欧盟的经验在于优先安全并兼顾消费者的其他利益、传统食品的多样性和内部市场的自由流通。不可否认,存在于监管资源有限性和食品问题无穷尽之间的矛盾,使得食品监管不得不在问题导向下优先配置资源,以应对某一突出的问题,如当下中国备受公众关注的食品安全问题。然而,快速推进的经济发展和日益提升的消费水平,也带来了消费诉求的多元化。这意味着安全监管从严的同时,也需要给予食品行业发展的空间,让传统食品、新资源食品、优质农产品、特殊食品等在大众市场抑或利基市场中满足消费的多元选择。在此,至关重要的一点是一并保护消费者健康以外的其他利益,正因为如此,食品信息的立法也在于尊重消费者对于食品的不同认知,并为他们的知情选择提供信息工具。

食品识别:经济求同文化存异

“人如其食”的这一表述,形象地说明了饮食与一个人乃至一个国家的身份关联性。但在比较优势等理论的支持下,国际食品贸易的往来突破了食品消费的地域性,且在丰富一国食品选择的同时,也已成为解决粮食安全的重要途径。在此次背景下,一度用于保障食品纯净性和特色性的产品标准(又名菜单立法)被视为贸易的壁垒。为此,欧盟通过互相认可(mutual recognition)这样的判决原则来确保食品的自由流通。换而言之,在一个国家合法销售的产品,即便其生产方式与本国的技术规则不同,本国也不得禁止其在国内的销售。至于产品的差异性,可以通过标识信息的方式告知消费者,由其进行知情选择。然而,在推广地域特色的传统食品方面,欧盟依旧采用了质量标志这样单行的立法手段,如受保护地理标志,并沿袭了一些针对产品的成分立法,如巧克力制品。至于针对域外传统食品的规制,改革后的新食品监管也放松了规制。由此观之,标准的一体化在于促进食品的自由流通,但饮食文化的多样性也意味着差异化的消费才是食品领域内的核心竞争力。很多时候,饮食并不仅仅只是缠绕舌尖的味道,而更多的是纠结人生的百味。这是一个不争的事实。

立法智慧:法网恢恢疏而不漏

从法律的角度研究食品监管,诸如“食品”等关键概念的定义有助于明确法律的规范范围。对此,“食品”是指“供人类食用或者根据合理预期用以食用的任何加工、半加工或未加工的物质或产品”。就这一概念而言,关键的内容不是物质是否加工或半加工与否,而是该物质是否用于人类消费。也就是说,关键的一点是物质是否以口服的方式(ingested)被人类消费。然而,作为一个超国家组织,欧盟各成员国的政治体系、法律体系差异也给各类概念的共识形成带来了挑战。尽管多数票制之上的妥协化解了难以共识的僵局,但在一个欧盟议会代表公民、欧盟理事会代表成员国、欧盟委员会代表欧盟的铁三角架构中,食品议题的复杂性依旧彰显了“经济求同文化存异”的监管难点。譬如,在转基因食品的阈值监管中,0.9%的限量要求更多的是政治妥协而非科学共识。

但也颇有意思的是,这一类食品的监管中也展现了欧盟立法者的智慧,尤其是在法言法语的遣词造句中,编织了疏而不漏的严密法网。作为从严监管转基因食品的代表,欧盟在相关立法中使用了contain,consist of, produce from, produce with,以尽可能地涵盖转基因相关的食品。形象地来说,从一个转基因种子而来的苹果,如果其因高压的物理压榨转变为苹果汁,终产品则因含有(contain)转基因物质而被视为转基因食品;如果该苹果用于生产苹果派,终产品因为由转基因物质的组成(consist of)而被视为转基因食品;如果原料为转基因而终产品中因为成分榨取(脂肪和蛋白质的分离)而不再检测出转基因成分(基因存在于蛋白质中),也会因为产于(produce from)转基因原料而被视为转基因食品;即便原料不是转基因,但如果生产中的加工助剂如生物酶为转基因物质,也会因为一起生产(produce with)而被视为转基因食品。换而言之,转基因食品的监管,可谓物质与过程两不疏漏。

在食品监管实务中,总有一句共识性的感慨:食品太过复杂。正因为如此,监管也在被动迎难而上之际,显得日益睿智。

时代挑战:与时俱进谨慎求索

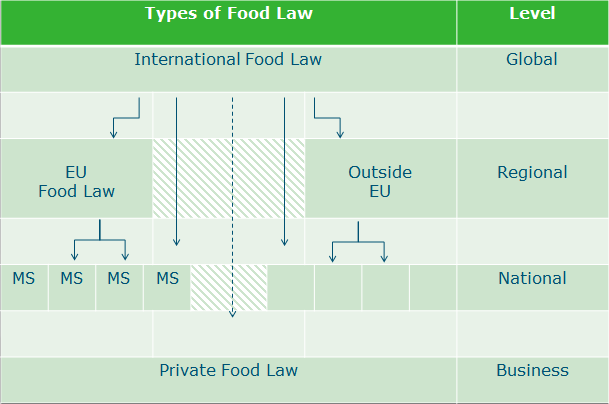

即便欧盟的食品安全治理经验被视为全球的先进典范,但其成功也并非一蹴而就。对此,除了在疯牛病教训的自省中改革原有以经济发展为优先目标的监管体制,食品问题演变的渐进性也推进了欧盟监管的与时俱进。其中,最具欧盟特色的食品安全规制便是建立在风险分析原则上的覆盖从农场到餐桌的全程监管,且辅之以谨慎预防原则。当然,鉴于欧盟的“联盟性质”,法律的执行主要还在成员国层面,但与中国具有共识的一点是:食品生产经营担负着确保食品安全的首要责任。在此,欧盟主要通过卫生法规中的HACCP要求,落实以过程为主的企业自治和与官方的合作规制。在挑战不断改革不止的背景下,欧盟内的食品监管也在不断推陈出新,例如国际层面的标准对接和欧盟理念的推广,欧盟内部的私人标准及其私人食品法的发展。而面对形势严峻的且日益国际化的食品欺诈,包括网络食品兴起所带来的挑战,欧盟层面的联合打击和立法改进也在持续进行中。

专业教学:宏观入手着眼微观

作为教学,荷兰教授反复强调了宏观认识及分析框架对于梳理知识点的重要性,并借助欧盟主管部门、食品生产经营者和消费者的相关权利义务架构了自己有关欧盟食品法的研究径路,如由欧盟和成员国构建的多层监管体系,由物质、过程和信息三个方面所形成的生产经营者义务。在此基础上,法条的解释、案例的分析可以进一步了解规则在实务中的适用场景。 在此,通过翔实的PPT内容设计,也能感受到教授本人对待教学和对待学生的认真与严谨。然而,食品法和由此而来的食品监管并不是静态的法律文本,食品研究自身的跨学科性也意味着法学单一学科研究的独木难支。鉴于此,荷兰瓦赫宁根大学针对食品安全的学科设置就采用了基于跨学科的综合性研究方式。但对比目前的实践,既有的知识分科和学科壁垒并未能有效满足专业人才的需求,包括食品企业合规专员、食药部门执法专员等专员的稀缺。或许,食品法治研究从法学领域到领域法学的渐进性转变,本身就表明了:学术方式的自省正在找寻解决学术供给无法有效解决社会综合问题的这一矛盾。

孙娟娟,食品安全治理协同创新中心研究员